大阪の過敏性腸症候群IBS|心身の苦痛 医療と別軸の心理アプローチで整える力

過敏性腸症候群・IBSの専門カウンセリング

臨床心理士・公認心理師が解決に導きます

過敏性腸症候群・IBS

専門カウンセリング

臨床心理士・公認心理師

が解決に導きます

過敏性腸症候群(Irritable Bowel Syndrome:IBS)は、腸に器質的な異常がないにもかかわらず、腹痛や便通異常が繰り返し起こる疾患であり、ストレスや心理的要因とともに、自律神経の乱れや腸内環境など複数の要因が関与していると考えられています。症状には、下痢型・便秘型・混合型などがあり、人によってはガスや腹鳴りに強い悩みを抱える場合もあります。 本人の不安や苦痛は大きく、周囲には理解されにくいため、学校や職場、通勤などで制限を感じることも少なくありません。適切なサポートやカウンセリングを通じて、症状を和らげ、生活のしやすさを取り戻していくことが可能です。

関連性のあるテーマ

当カウンセリングは、診断や治療といった医療行為を行うものではありません。臨床心理士や公認心理師といった専門資格を持つカウンセラーが、認知行動療法などの心理療法を用い、様々な問題で悩む方々に対し、ご自身の心と向き合い、不安のメカニズムを理解し、日常生活をより穏やかに過ごすための専門的なサポートを提供します。

本記事は、アメリカ精神医学会(APA)が発行する『DSM-5-TR:精神疾患の診断・統計マニュアル 第5版 改訂版』に基づき、臨床心理士が専門的知見のもとに執筆・監修しています。本内容は診断や医療行為を目的としたものではなく、カウンセリングにおける理解を深めるための情報提供としてご利用ください。

過敏性腸症候群の深い悩み:その症状は心のSOSかもしれません

「ストレスや不安」

「お腹が弱いから」「体質だから」と諦めていませんか?電車の中、大事な会議中、試験の最中にお腹がゴロゴロ鳴ったり、急な腹痛に襲われたり。それは単なる体調不良ではなく、過敏性腸症候群かもしれません。現代社会のストレスが引き起こすこの厄介な症状は、あなたの日常生活、そして人生そのものを大きく制限する可能性があります。

過敏性腸症候群(IBS)は、腸に器質的な疾患がないにもかかわらず、腹痛や腹部の不快感を伴い、下痢や便秘などの便通異常が繰り返し起こる病気です。ストレスや不安が引き金となって症状が悪化することが多いため、心と身体が密接に関わる「心身症」として理解されています。

この病気で悩む方は非常に多く、特に責任感が強く真面目な性格の人、周囲の目を気にしすぎる人によく見られます。まるで「自分はこうあるべき」という理想像に縛られ、心の余裕を失った結果、身体が悲鳴を上げているかのようです。

この記事では、過敏性腸症候群がなぜ心の状態と深く結びついているのか、その症状のタイプや根本的な原因、そして克服するための具体的なアプローチについて詳しく解説していきます。あなたを苦しめるお腹の悩みから解放され、心穏やかな毎日を取り戻すための一歩を踏み出してみませんか?

我慢しやすい性格や人に気を遣いすぎる背景には、幼少期の緊張体験や愛着のパターンが影響している場合があります。詳しくは大人の愛着障害をご覧ください。

また、不安や緊張で症状が悪化しやすい場合、不安症との関連も見られます。不安症をご一読いただくことで理解が深まります。

知っておきたい!過敏性腸症候群の3つのタイプ

「腹部の不快感や痛み」

過敏性腸症候群の症状は多岐にわたりますが、大きく分けると3つのタイプに分類できます。自分の症状がどのタイプに当てはまるかを知ることで、悩みの本質をより深く理解するきっかけになります。

1. 会議や通勤中に襲われる下痢型の過敏性腸症候群

電車の中や会議中など、緊張する場面で急にお腹が痛くなり、トイレに駆け込みたくなるのが「下痢型」過敏性腸症候群の特徴です。このタイプで悩む人は、真面目で責任感が強く、プレッシャーに弱い傾向があります。

「もしかしたらお腹が痛くなるかもしれない」という予期不安が、さらに腹痛を呼び起こすという悪循環に陥ります。この「予期不安」は、まるで恐怖症のように心に深く根付き、通勤や通学、外出そのものに恐怖を感じるようになります。

症状が固定化すると、「この場所ではいつもお腹が痛くなる」というように、特定の場面でお腹が痛くなるパターンが形成されます。そうなると、日常生活のあらゆる場面でその不安がつきまとい、仕事や勉強に集中できなくなります。

また、強い不安や緊張を感じると、無意識のうちに腹部に力が入ったり、身体全体が硬直したりする「身体のトラウマ」が形成されている場合も少なくありません。これは、心が抱えるストレスが、身体的な反応として現れている証拠です。

2. 止まらないガスと周囲の視線に怯えるガス型の過敏性腸症候群

人前でガスが止まらなくなり、周囲の視線や匂いを気にしてしまうのが「ガス型」過敏性腸症候群です。

「もしかして、あの人、私のことを臭いと思っているかな?」

「後ろの席の人がこっちを見ているのは、ガスのせいだ」

そんな不安が頭から離れず、人との交流を避けるようになり、自己肯定感が低下していきます。

このタイプの方は、病院で検査をしても腸に異常が見つからないことがほとんどです。「気のせい」「気にしすぎ」と言われ、つらい気持ちを誰にも理解してもらえない孤独感を抱えることも少なくありません。

ガスの症状はあくまで「結果」に過ぎず、その根本には「物事の捉え方」や「予期不安による恐怖」「人間不信」「自己嫌悪」といった、心の問題が複雑に絡み合っています。薬で症状を抑えることはできても、根本的な原因である心の状態は変わりません。

特に思春期の女性に多く見られる症状ですが、人前での失敗を極度に恐れる真面目な性格が、この症状を悪化させているケースも多いのです。

3. 突然の腹鳴りに悩まされる腹鳴り型の過敏性腸症候群

人前でお腹が大きく鳴ることを極度に恐れる「腹鳴り型」過敏性腸症候群。静かな会議室や授業中、大切な商談中に、自分のお腹が鳴ってしまわないかという不安が常に頭をよぎります。

「お腹が鳴ったら恥ずかしい」「みんなに不快な思いをさせてしまう」という恐怖から、常に緊張状態が続き、無意識にお腹に力が入ります。この緊張が胃腸の働きをさらに妨げ、腹鳴りを引き起こすという悪循環を生み出します。

腹鳴り型に悩む方は、人間関係が苦手だったり、自分に自信がなかったりする人が多いようです。また、「自分は完璧でなければならない」という強いプライドが、人前での失敗を許せないというプレッシャーを生み出し、それがお腹の不調につながっていることも考えられます。

周囲に相談しても「誰にでもあること」と軽く受け流され、そのつらさを誰にも分かってもらえない孤独感に苦しんでいる方も少なくありません。

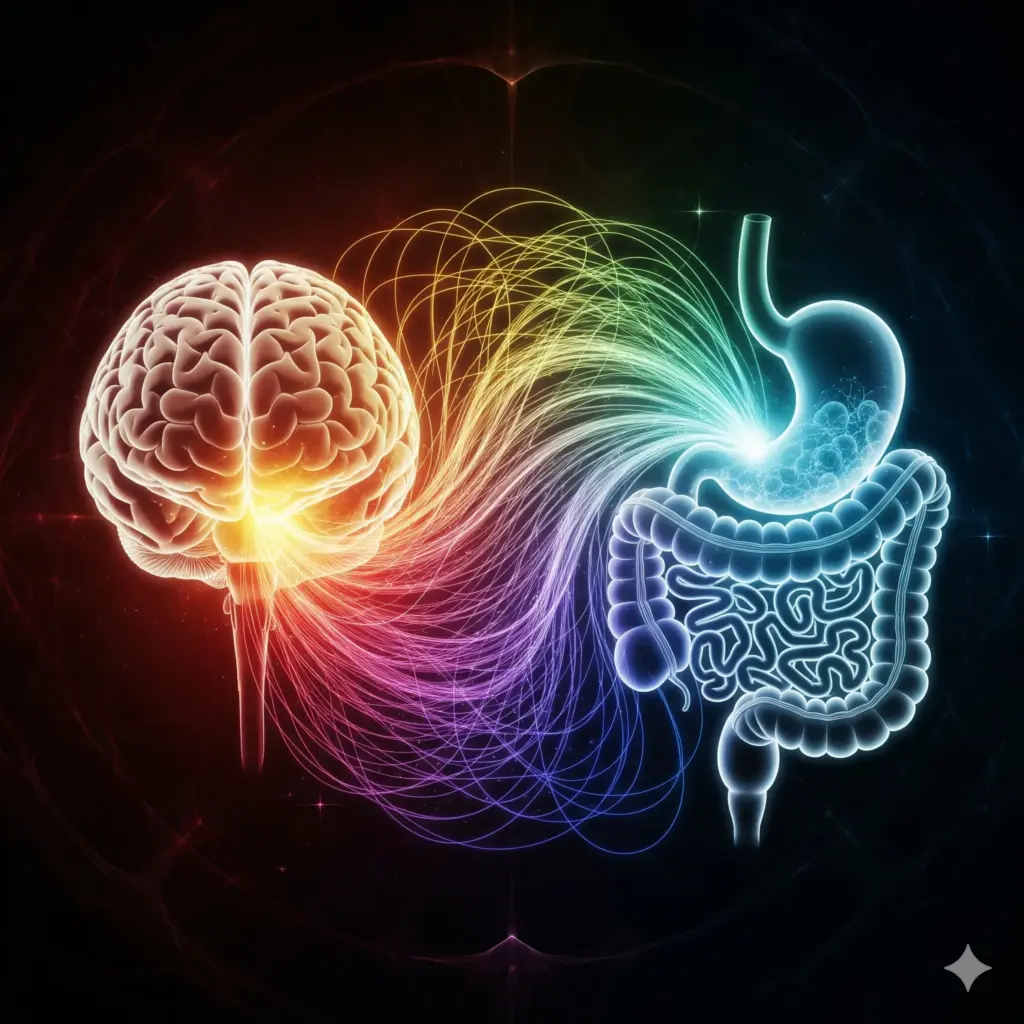

なぜ、過敏性腸症候群は「心の病」と言えるのか?

「脳と腸のつながり」

過敏性腸症候群は、心と身体が密接に結びついた「心身症」の一種です。特に、その根本には幼少期の経験から培われた心の癖やトラウマが深く関係していることが、当セラピーの多くのクライエント様から明らかになっています。

1. 親との関係からくる「自己肯定感の低さ」

過敏性腸症候群で悩む方の中には、幼少期の家庭環境や人間関係の体験が自己肯定感に影響し、それがストレスへの脆弱性につながる場合もあります。

このような環境で育つと、子どもは「失敗してはいけない」という強い恐怖心を抱くようになります。そして、その恐怖心は大人になっても消えることなく、「また失敗したらどうしよう」「人から責められたらどうしよう」という不安に変わり、常に自分自身を追い詰めるようになります。

また、過干渉や過保護な親に育てられた場合も同様です。何か行動を起こそうとするたびに「大丈夫なの?」「失敗するかもしれないからやめておきなさい」と言われ続けると、自分で物事を決めることに自信が持てなくなり、「どうせ自分にはできない」という自己否定的な思考パターンが形成されます。

これらの経験は、「緊張=お腹が痛くなる」という反射的な反応を身体に深く刻み込み、大人になってからも、特定の状況で過剰なストレス反応を引き起こす原因となるのです。

2. 「優等生」タイプに多い過度なプレッシャー

過敏性腸症候群は、真面目で責任感が強く、何事にも完璧を求める「優等生」タイプの人に多く見られます。彼らは、常に他人の期待に応えようと努力し、完璧な自分であろうとすることで、心に大きなプレッシャーを抱え込みます。

たとえば、仕事のプレゼンや試験を前にして、完璧な準備をしたにもかかわらず、「もし失敗したらどうしよう」という不安に襲われ、お腹が痛くなってしまうことがあります。これは、「失敗する自分は価値がない」という自己否定的な思考が、身体にストレートに現れている状態です。

幼い頃から、失敗を厳しく叱責されてきた経験が、大人になってからも「人から否定されるのが怖い」というトラウマとして残り、自己肯定感が低い状態を維持させているのです。

過敏性腸症候群のつらい負のループから抜け出すには?

「カウンセリングの活用」

過敏性腸症候群は、「不安→ストレス→腹痛・不快感→さらに不安」というつらい負のループに陥りやすい病気です。このループから抜け出すためには、薬で一時的に症状を抑えるだけでなく、根本的な原因である「心の状態」に向き合うことが不可欠です。

1. 根本原因は「思考の癖」にある

過敏性腸症候群は、長年にわたって培われた「思考の癖」が凝り固まり、自分で自分にストレスをかけている状態とも言えます。「どうせ自分は失敗する」「きっと人から嫌われる」といった、マイナスな思考パターンが心の中に深く根付いているため、ちょっとした刺激でも過剰に反応してしまうのです。

この思考パターンは、自分一人で変えるのは非常に困難です。なぜなら、無意識のうちに同じ思考を繰り返してしまうからです。

カウンセリングでは、まずあなたの心の中にある「漠然とした不安」や「過去のトラウマ」を紐解き、「なぜ自分はこんなにも不安を感じるのか」という根本原因を一緒に探していきます。そして、その原因となっている「思考の癖」を客観的に認識し、少しずつ建設的で前向きな考え方に修正していくお手伝いをします。

2. 成功体験を積み重ね「自信」を取り戻す

幼少期に成功体験が少なかったり、褒められる機会がなかったりすると、大人になってからも自分に自信が持てないままです。たとえ誰かに褒められても、「お世辞だろう」「どうせまた失敗する」と懐疑的に受け止めてしまいがちです。

過敏性腸症候群を克服するためには、「自分は大丈夫」という揺るぎない自信を少しずつ取り戻していくことが重要です。そのために必要なのが、小さな成功体験を積み重ねていくことです。

カウンセリングでは、無理のない範囲で、小さな目標を立て、それを達成していくことで「自分にもできる」という成功体験を増やしていきます。そうすることで、自己肯定感が高まり、次第に不安や恐怖心から解放されていきます。

過敏性腸症候群を克服するための具体的なアプローチ

大阪聖心こころセラピーでは、過敏性腸症候群の根本原因にアプローチするため、心理カウンセリングと心理療法を組み合わせた独自の克服プログラムをご提供しています。

1. 「物事の捉え方」や「考え方の癖」を改善するカウンセリング

過敏性腸症候群は、ストレスに対する「心の反応」が身体に現れたものです。そのため、まずはストレスに対する考え方や捉え方を変えていくことが重要です。

カウンセリングでは、以下のようなステップであなたの心の状態を整えていきます。

- ストレスの源を特定する: あなたがどんな場面で、どんな感情を抱き、それがどうストレスになっているのかを明らかにします。

- 思考の癖を認識する: 「失敗したらどうしよう」「嫌われたらどうしよう」といった、無意識に繰り返しているマイナスな思考パターンを自覚します。

- 建設的な思考を学ぶ: マイナスな思考を、より前向きで、自分を苦しめない考え方に変えていく練習をします。

たとえば、「会議でお腹が痛くなるかもしれない」という不安を抱えている場合、「完璧に話せなくても、自分の意見を伝えることができれば十分だ」「万が一、お腹が痛くなっても、自分だけがそうなるわけではない」といったように、考え方を少しずつ変えていくことで、心のプレッシャーを軽減させることができます。

2. 身体の緊張を解き放つ心理療法

長年の不安や緊張は、身体にも深く刻み込まれています。強い不安や緊張によって、無意識にお腹や全身に力が入ってしまうことがあります。これはストレスによる身体反応の一つであり、心理的要因と密接に関連しています。当カウンセリングでは、認知行動療法やリラクゼーション法など、科学的根拠のある方法を組み合わせて心身の緊張を和らげる支援を行っています。

自己肯定感を高める: 「お腹が痛くても大丈夫」「自分はありのままで価値がある」といったポジティブな自己暗示をかけることで、自己肯定感を高めていきます。

緊張を解き放つ: 身体の力を抜くことで、心に蓄積されたストレスを解放していきます。

身体の声を聴く: 身体が何を感じ、何を伝えようとしているのかを意識することで、心と身体のつながりを再構築します。

責任感を一人で抱え込まないでください

「自分さえ我慢すれば」「自分が何とかしなきゃ」と、一人で全てを抱え込んでしまうのが、過敏性腸症候群になりやすい方の特徴です。しかし、心と身体が悲鳴を上げているのに、そのSOSを無視し続ければ、症状はさらに悪化する一方です。

- 誰かに相談する勇気を持つ: 一人で悩まず、信頼できる人に話すだけでも、心の重荷は軽くなります。

- 「助けて」と言う: 誰かに助けを求めることは、決して恥ずかしいことではありません。むしろ、自分自身を守るための重要な行動です。

過敏性腸症候群は、ストレスの受け止め方や生活環境など、心理社会的な要因が症状に影響を与えることがあります。

過敏性腸症候群の解決は「ストレスの本質を正す」こと

「過敏性腸症候群」は、単なるお腹の病気ではありません。それは、長年かけてあなたの心に蓄積された「ストレス」や「不安」が、身体に現れた結果です。

「お腹が痛い」「下痢になったらどうしよう」という思考を頭から切り離すためには、まずはその根本にあるストレスの正体を突き止める必要があります。

- 自分の中にあるストレスを徹底的に探る: どんな時に不安や緊張を感じるのか、何が自分を苦しめているのか、自分の心の中を徹底的に見つめ直す。

- 過去の自分と向き合う: 幼少期の経験が、今の自分の考え方にどんな影響を与えているのかを理解する。

- 考え方のパターンを変える: 自分の思考の癖を認識し、少しずつ変えていく努力をする。

このプロセスは、一人で取り組むには非常に難しいものです。しかし、当セラピーでは、過敏性腸症候群に精通したカウンセラーが、あなたの心に寄り添い、共に解決策を探していきます。

過敏性腸症候群は、あなたの人生をより良い方向へ導くための、大切なメッセージなのかもしれません。このつらい経験を、自分自身を深く理解し、成長するためのきっかけにしてみませんか?

過敏性腸症候群の悩みは大阪聖心こころセラピーへご相談ください

「症状から解放された未来の姿」

過敏性腸症候群は、決して恥ずかしい病気ではありません。それは、あなたがこれまで頑張ってきた証であり、あなたがどれだけ繊細で優しい心を持っているかを示しています。

大阪聖心こころセラピーでは、あなたの悩みを一つひとつ丁寧に伺い、あなたが本来持っている心の強さを引き出し、過敏性腸症候群の根本解決へと導きます。

つらい症状に苦しみ、人生を諦めかけている方へ。もう一人で抱え込まないでください。まずは、安心してお気軽にご相談ください。私たちと一緒に、心も身体も軽くなる一歩を踏み出しましょう。

「過敏性腸症候群の解決策は心得ています。早期脱却を目指しましょう」

◆関連記事 大人の愛着障害 不安症 アダルトチルドレン 緊張・対人緊張

参考文献・参考資料

- 日本消化器病学会(監修)(2013)『過敏性腸症候群診療ガイドライン』 南江堂

- 伊藤克人(2011)『最新版 過敏性腸症候群の治し方がわかる本』 主婦と生活社