分離不安症カウンセリング

分離不安症の専門カウンセリング|臨床心理士・公認心理師が解決に導きます

分離不安症専門カウンセリング

臨床心理士・公認心理師

が解決に導きます

分離不安症とは、愛着を持つ対象者や安全だと感じる場所から離れることに対して、発達段階に不相応で過剰な不安や動揺を感じる状態を指します。子どものみならず成人においても見られることがあり、仕事や人間関係など社会生活に影響を及ぼすことがあります。 分離不安症が十分に対応されない場合、強い依存傾向が持続し、親子関係や恋愛関係において不健全な依存が形成されるなど、他の心理的問題を併発するリスクが高まるとされています。

関連性のあるテーマ

当カウンセリングは、診断や治療といった医療行為を行うものではありません。臨床心理士や公認心理師といった専門資格を持つカウンセラーが、認知行動療法などの心理療法を用い、様々な問題で悩む方々に対し、ご自身の心と向き合い、不安のメカニズムを理解し、日常生活をより穏やかに過ごすための専門的なサポートを提供します。

本記事は、アメリカ精神医学会(APA)が発行する『DSM-5-TR:精神疾患の診断・統計マニュアル 第5版 改訂版』に基づき、臨床心理士が専門的知見のもとに執筆・監修しています。本内容は診断や医療行為を目的としたものではなく、カウンセリングにおける理解を深めるための情報提供としてご利用ください。

分離不安症とは?大切な人との別れが引き起こす心と体の異変

「離れていく恐怖」

子どもの頃、親と離れるのが寂しくて、幼稚園や学校に行くのを嫌がった経験はありませんか?多くの場合、それは成長の過程で自然に乗り越えられる感情です。しかし、その不安が過剰になり、日常生活に支障をきたすほどになった状態を「分離不安症」と呼びます。

分離不安症は、自分が愛着を持っている人や場所から離れることに対して、発達段階から考えると不適切で過剰な不安を感じ、それが心身に様々な症状として現れる心の状態です。

幼い子どもが親と一時的に離れることに不安を感じるのはごく自然なことです。まだ自力で生きていけない子どもにとって、親、特に母親は、この世で最も頼れる存在だからです。子どもは、親が「離れても必ず戻ってきてくれる」ことを何度も経験するうちに、安心感を学び、徐々に自立していきます。

しかし、この学びがうまくいかなかったり、何らかの理由で安心感が得られなかったりすると、依存対象者から離れることに過剰な不安を感じ、分離不安症を発症する可能性があるのです。

誰かと離れることが強い不安につながる場合、幼少期の愛着不安が影響している可能性があります。詳しくは大人の愛着障害をご覧ください。

また、幼少期の親子関係が原因で、離れることへの恐怖が強く出ることもあります。関連内容は親子問題・親子関係をご参照ください。

なぜ分離不安症になるのか?幼児期の体験が及ぼす影響

「話したくない手」

分離不安症発症の背景には、遺伝的な気質や脳の働きといった生物学的要因に加え、幼少期の体験や環境的な要因が複合的に関与すると考えられています。

- 安心感の欠如

子どもは、親がいつもそばにいてくれる、離れても必ず戻ってきてくれるという経験を通して、心の安定感を築いていきます。しかし、何らかの理由で親から十分な安心感を得られなかった場合、子どもは「この安心感を失いたくない」という思いから、親に強く依存するようになります。

- 過保護や過干渉

子どもを心配するあまり、親が何でも先回りしてやってしまうと、子どもは自分で考え、行動する機会を失ってしまいます。すると、親がいないと何もできないと感じ、自立心が育たず、親への依存を深めてしまいます。親の言葉や態度が、知らず知らずのうちに子どもの不安を煽っているケースも少なくありません。

- 予期せぬ出来事

親との予期せぬ別離(入院や死別など)や、子どもが親と引き離されるようなショックな出来事を経験することも、分離不安症の引き金になることがあります。

このように、分離不安症は子ども自身だけの問題ではなく、周囲の環境や人間関係が複雑に絡み合って発症することが多いのです。

子どもの分離不安症に見られる具体的な症状

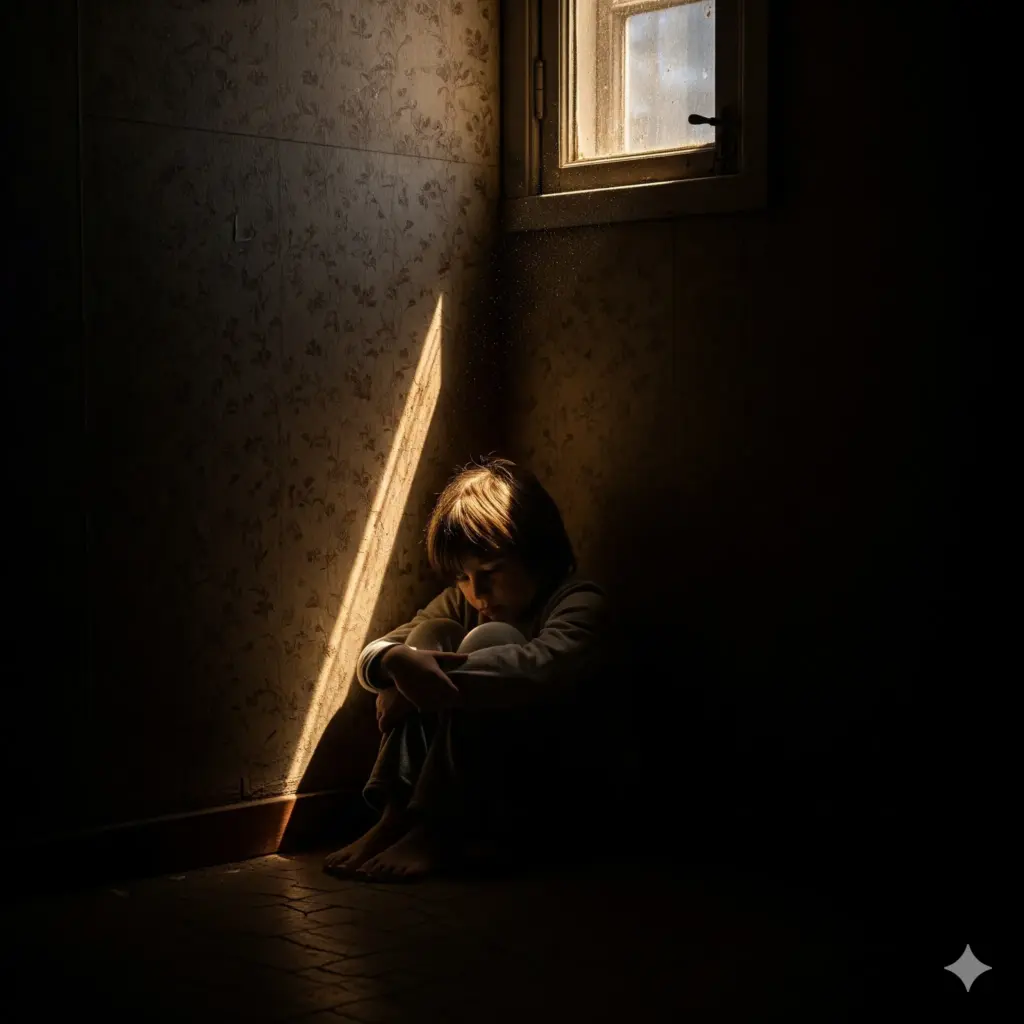

「一人ぼっちの部屋に差す光」

分離不安症は、幼さゆえに自分の不安な気持ちを言葉でうまく伝えられないため、身体的な症状や問題行動として現れることがほとんどです。

身体的な症状

- 頭痛や腹痛:特に朝、学校や幼稚園に行く時間になると訴えることが多いです。

- 吐き気:精神的なストレスが胃腸に影響を及ぼし、吐き気を催すことがあります。

- 体調不良の訴え:その他にも、漠然とした体調不良を訴え、学校や幼稚園を休もうとします。

問題行動

- 執拗な甘え:親から離れるまいと、普段よりもしつこく甘えるようになります。

- おねしょやおもらし:一度できるようになったことが、再びできなくなる「退行」という現象が見られます。

- 落ち着きがない:ソワソワして常に落ち着かない様子が見られます。

- 暴れる:自分の不安な気持ちをうまくコントロールできず、癇癪を起こしたり、暴れたりすることがあります。

- 不登校や引きこもり:症状が重くなると、学校に行くことを強く拒否するようになり、不登校や引きこもりの引き金になることもあります。

これらの症状は、親に対して「そばにいてほしい」「離れたくない」というメッセージを送っているのです。親がそのサインに気づき、適切に対応することが、子どもの不安を和らげる第一歩となります。

分離不安症の診断基準と判断方法

分離不安症は、以下の診断基準に当てはまる場合に疑われます。ただし、これらはあくまで目安であり、最終的な診断は専門医が行います。

診断基準の主な項目

- 愛着を持つ人から離れることに対して、年齢や発達段階に不適切で過剰な不安が続く。

- 愛着を持つ人がいなくなること、またはその人に危険が降りかかることを繰り返し心配する。

- 家から離れることや、愛着を持つ人と離れることを拒否する。

- 離れることを考えると、頭痛や腹痛などの身体症状が現れる。

- 悪夢を繰り返し見る。

これらの症状が少なくとも4週間以上(成人の場合は6か月以上)続いている場合に、分離不安症と診断されることがあります。

分離不安症は、依存対象といるときには問題が起こりにくいため、本人や家族が症状に気づくのが遅れることがあります。また、発達障害やパニック障害など、他の疾患と間違われやすいため、正確な診断のためには専門機関を受診することが重要です。

分離不安症が大人に与える影響と放置の危険性

「扉の向こうに踏み出せない一歩」

「分離不安症は子どもの頃だけのもの」と思われがちですが、子どもの頃に改善されないまま大人になると、様々な問題を引き起こす可能性があります。

大人に見られる分離不安症の例

- 親元からの自立ができない

大学進学や就職を機に一人暮らしを始めたものの、寂しさや不安に耐えられず、すぐに実家に戻ってしまうケース。親と常に連絡を取り合っていないと不安になったり、実家を離れることを強く拒否したりします。

- 恋愛における依存

恋人に対して過度に依存し、24時間一緒にいないと不安になる、常に連絡を取り合っていないと気が済まない、相手の行動を監視してしまうなど、健全な関係を築くことが難しくなります。

- 仕事や社会生活への影響

一人で出張に行くのが怖い、会社に行くのが不安、上司や同僚に過度に依存するなど、仕事や社会生活に支障をきたすことがあります。

- ひきこもりやニート

極端な分離不安により、外の世界と関わることを拒否し、ひきこもりやニートになってしまう可能性もあります。

分離不安症と関連する心の病

分離不安症を放置すると、以下のような心の病に移行するリスクが高まります。

- 依存性パーソナリティ障害

自分一人では何も決められず、常に誰かの指示や助けを必要とします。

- 共依存症

相手に依存するだけでなく、相手もまた自分に依存することで、お互いに不健全な関係を築き続けます。

- 恋愛依存症

恋愛関係に過度に依存し、自己肯定感を保とうとします。

- 愛着障害

幼少期に特定の養育者との間に安定した愛着関係を築けなかったことで、対人関係に問題が生じます。

これらの問題は、本人の精神的な苦痛だけでなく、周囲の人々との関係性にも悪影響を及ぼし、人生そのものを困難にしてしまう可能性があります。

分離不安症を克服するために必要なこと

分離不安症は、適切な対応と治療によって改善が期待できる心の状態です。大切なのは、焦らず、本人の気持ちに寄り添いながら、少しずつ自立への道を進んでいくことです。

1. 安心感を定着させる

分離不安症を抱える人がまず必要とするのは、「安心感」です。愛着のある人から一度離れても、必ず戻ってきてくれるという経験を繰り返すことで、「大丈夫だ」という感覚を心に定着させていきます。

これは、親が子どもと離れることを繰り返すことで、子どもが「離れてもまた会える」と学習するのと同じです。もちろん、無理に引き離すのではなく、「必ず迎えに来るからね」「また後で連絡するね」など、具体的な約束をして安心させることが重要です。

2. 専門家による心理療法

分離不安症の治療には、以下のような心理療法が有効とされています。

- 認知行動療法

「離れている間に、相手に何かあったらどうしよう」といった過剰な不安や認識を、「離れていても、相手は安全に戻ってくる」という現実に即した認識に変えていく治療法です。少しずつ依存対象から離れる時間を増やし、その間も不安にならずにいられるように訓練していきます。

- 家族療法

本人だけでなく、家族全員が治療の対象となります。分離不安症が発症した背景には、家族の関わり方が影響していることも少なくありません。家族が病気への理解を深め、どのように接すれば本人の不安が和らぐのかを学び、家族全体で症状の改善を目指します。

- 遊戯療法(子どもの場合)

主に3歳から12歳の子どもを対象に行われる治療法です。遊びを通して子どもと信頼関係を築き、子どもの心の奥にある不安や葛藤を理解し、解消を促します。

- 薬物療法

症状が重く、日常生活に大きな支障をきたしている場合には、医師の判断で抗不安薬や抗うつ薬が処方されることもあります。

3. 周囲の理解とサポート

分離不安症は、本人だけの努力でどうにかなるものではありません。家族や周囲の人が病気について正しく理解し、適切なサポートをすることが不可欠です。

- 「甘えだ」と決めつけない

「わがままだ」「甘えているだけだ」と決めつけるのは、本人の心を深く傷つけ、さらに不安を増幅させてしまいます。

- 共感と受容の姿勢

「寂しいんだね」「不安なんだね」と、本人の気持ちに寄り添い、ありのままの感情を受け入れることが大切です。

- 自立を促す声かけ

「一人でもできるよ」「困ったらいつでも相談してね」など、本人の力を信じ、自立を後押しするような言葉をかけるようにしましょう。

一人で悩まず、専門家と共に一歩を踏み出しましょう

「安心のまなざし」

分離不安症は、本人にとっても、家族にとっても、大きな苦痛を伴うものです。しかし、それは決して恥ずかしいことでも、治らない病気でもありません。

大阪聖心こころセラピーでは、分離不安症に苦しむ方々が、穏やかで安心できる毎日を過ごせるよう、専門家が一人ひとりに寄り添ったサポートを提供しています。

私たちは、単に症状を和らげるだけでなく、その背景にある根本的な原因に目を向け、あなたが心から安心して、自分らしい人生を歩んでいけるよう、共に解決の糸口を探していきます。

「自分は分離不安症かもしれない」「子どもの症状が心配」と感じたら、まずは一度ご相談ください。一歩踏み出すことで、きっと心が軽くなるはずです。

◆関連記事 大人の愛着障害 親子問題・親子関係 不安症 パニック障害

参考文献・参考資料

- 近藤直司ほか(2014)『不安障害の子どもたち 子どものこころの発達を知るシリーズ3』 合同出版

- アメリカ精神医学会(著),日本精神神経学会(監訳)(2023)『DSM-5-TR 精神疾患の診断・統計マニュアル テキスト改訂版』 医学書院